小1〜小5に読書をしよう!!

昨日、再投稿(追加記事掲載)したブログ

『国語は最も論理的な教科』に対して

「やはり国語力が根幹なんですね!」

「問題が日本語で書かれている以上、読解力(論理的に考える力)が一番重要なのは明白な事実。

すべての教科の土台になるのが国語よねー。」

などとコメントをいただいたので

もう少し掘り下げてみたいと思います。

読めているようで読めていない日本語

7年前のベストセラー本

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』と、その続編

『AIに負けない子どもを育てる』

数学者の新井紀子さんが主導した

“AIは東大入試に合格できるか?”

という10年間のプロジェクトをまとめた本です。

研究の結論は「AIは東大に合格できない」

なぜなら、

「AIには質問の意味が理解できないから」です。

もう少し詳しくいうと、

「AIには問題文の文脈的・論理的な意味を理解する力(読解力)が欠如しており、

東大入試で求められる高度な読解・思考・推論には対応できなかったから」です。

一方で、AIはMARCH(明治・青学・立教・中央・法政)には合格できたそうです。

この研究の過程で、

「人間はどのように問題文を読み、文脈的・論理的な意味を理解しているのか?」

という問いから、人間の文章読解力を測る

『リーディング・スキル・テスト(RST)』が開発されました。

小学生〜高校生にRSTを解いてもらうと、

驚くほどに教科書に書いてある文章が読めていない子どもが多いという

衝撃的な事実が明らかになったのです!!

そればかりか、大人の、国語教師でさえもRSTで間違えるそうです。

そのくらい、実は、日本語が読めていない人が多いのです。

意外と難しいでしょ?

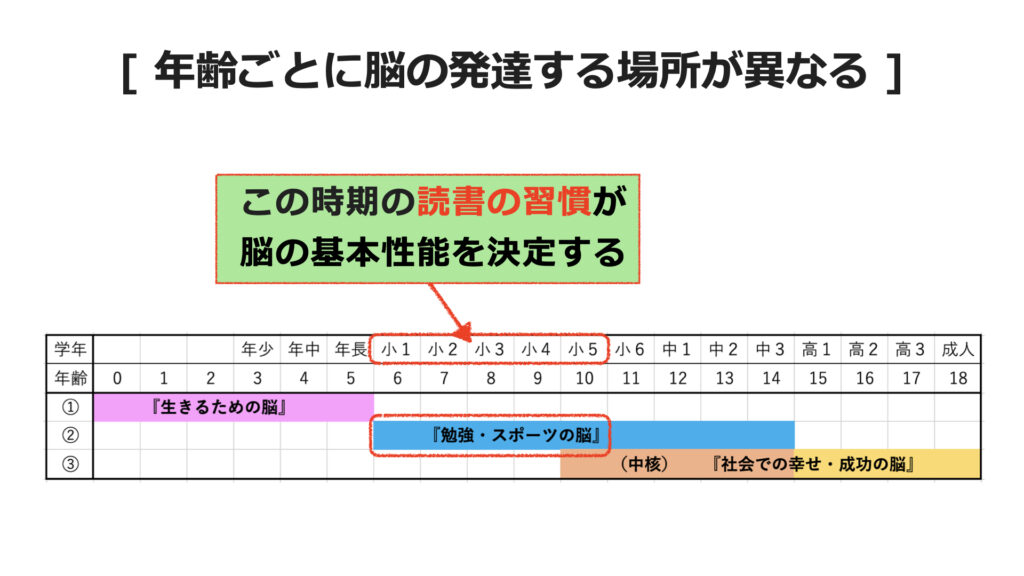

6歳〜10歳(小1〜小5)の読書で脳の基本性能が決まる

「6歳〜10歳の間に読書習慣があったかどうかで脳の基本的な性能が決定する」

有名な話らしいのですが、私は歴史・人口学者のエマニュエル・トッド氏の

『大分断』という本で初めて知りました。

トッド氏によれば、これは生物学的な脳の発達のメカニズムに基づいた事実なので、

この時期を過ぎたらいくら読書に励んでも、脳の基本性能が良くなることはないとのことです。

(大丈夫!! 後ほど「この時期を過ぎてもやり直しはきく」という小児科医の説もご紹介します。)

ソ連の崩壊やアラブの春、トランプ大統領誕生、イギリスのEU離脱などを予言したことで有名。

トッド氏は『大分断』の中で歪んだ教育こそが

世界中の分断の原因であると指摘しています。

超ザックリと内容を紹介します。

21世紀は分断の世紀である。

アメリカでも、欧州でも貧富の格差拡大などの二極化と分断が進んでいる。

それは政治的リーダー達が(少し考えればわかるような)判断ミスを犯すから。

つまり、リーダーがバカだから。

なぜ社会のトップに上り詰めた人たちが「バカ」なのか?

エスタブリッシュ層の親が、「我が子に富・地位などを引き継がせたい」

そのために高等教育を与える。

フランスでいえばバカロレア(高校卒業試験)という関門があります。

(日本の大学受験と同じです。)

難関テストにパスするためだけの(教育?)競争が行われます。

すると、子ども達は限られた期間の中で最も効率よく知識を覚え、

正解を導き出すためのテクニックを磨きます。

つまり、じっくり考えている時間なんてないのです!!

かくして、『考える力』が貧弱な人間が「優秀な人」「社会的な勝者」「リーダー」となる。

つまり、「歪んだ教育こそが世界中で悲劇を生み出している元凶だ」という指摘になります。

脳科学者の茂木健一郎氏も「小学生を中学受験の塾に通わせるのは反対」

と言っています。

私も中学生にしか勉強を教えないのです。

小学生には、脳がしっかり育つためにやらなきゃいけないことがあるんです。

よく遊び(体を動かし)、よく眠り、興味のある本に夢中になることです。

お受験塾で妙なテクニックを磨いている場合じゃないんです!!

それで睡眠時間を削ったりしたら最悪です!!

次に、トッド氏、茂木氏(ついでに私)の考えの根拠となる

脳の発達のメカニズムについてご紹介します。

水色の帯(だけ)の時期とほぼ重なります。

①ピンク、②水色、③オレンジの帯の意味について、次に解説していきます。

脳の発達生理学的な根拠

人間は脳の体積が大きな生物ですが、

胎児のうちに脳を完成させてしまうと頭が大きすぎて

産道を通れなくなってしまいます。

ですから、未完成の脳で生まれて、20年近くかけて脳を完成させていきます。

それには、下の図のような順番があるのです。

①が育たなければ②は育ちません。

②が育たなければ③は育ちません。

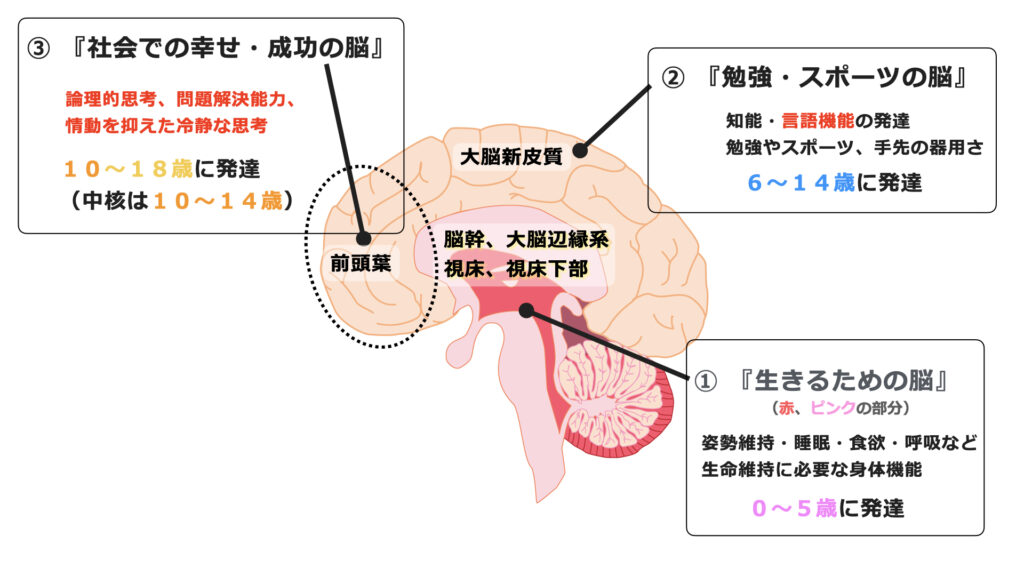

① 『生きるための脳』が育つ時期(0歳〜5歳)

姿勢の維持、睡眠、食欲、呼吸など、生命維持に必要な脳が育つ時期です。

脳が育つために必要な睡眠時間:16時間半(0歳)〜11時間(5歳)※

② 『勉強・スポーツの脳』

大脳新皮質が育つ時期

知能、言語機能、身体操作能力(スポーツ)、

手先・足先のコントロール(器用さ)が育つ時期

脳が育つために必要な睡眠時間:10時間半(6歳)〜10時間(10歳)※

この時期の読書(テキスト情報を読む力)が重要です!

でも、それだけではなく、頭の良い人はスポーツも上手いんです。

体を動かして遊んでください!!

そして、「冒険小説を読んで空想の世界を思い描く」など

「じっくり考える」ことが大切な時期です。

習い事が忙しくて睡眠時間が短いなんて言語道断です!!

10時間以上寝てますか?

③ 『社会での幸せ・成功の脳』

前頭葉が発達する時期

論理的思考、問題解決能力、情動を抑えた冷静な思考力

脳が育つために必要な睡眠時間:9時間45分(10歳)〜8時間半(14歳)※

※ 睡眠時間の根拠は『ネルソン小児科学』(医学書)より

上で書いたように、脳の発達には順番があるので、

① → ② → ③の順序で育たなければなりません。

昨日のブログで紹介した生徒は②までができている子だから、

③ 論理的思考力の課題に挑んで、1ヶ月で成果が出始めるのです。

よく、塾への親御さんからのご相談で

「小学生までは成績が良かったんです。 でも中学に上がったら成績が落ちてしまって......。」

というケースがあります。

こういうケースでお話を伺ってみると、

「小学生の頃に読書の習慣が乏しかった」という場合が多いです。

中学生(12歳〜14歳)は論理的思考(=前頭葉)を発達させる時期ですが、

小学生の頃に読書×遊び×睡眠(=大脳新皮質の発達)が不十分だと、

中学校の課題で「論理的に考える」ことが困難になってしまいます。

では、トッド氏がいうように、小学生の時期に本を読まなかった人は

もう取り返しがつかないのか?

小児科の臨床医で『高学歴親という病』の著者:成田奈緒子氏によれば、

脳には可塑性があり、いつからでもやり直せるとのことです。

ただし、① → ② → ③の順序でしか脳は育たないので、

まずは①『生きるための脳』を育てるために、

しっかり寝ることから始めなければなりません。

「今からたくさん読書しなさい!!」なんて頑張らせてはいけないんですね。

RSTの新井紀子教授も、大人になってから読解力が育った実例があると言います。

大学4年時の卒業論文が全く書けなかった学生がいて、

大学院生の時にRSTの問題作成を手伝わせたら、

(論理的思考の具体例をたくさん考えさせたら)

文章の読み書きが普通にできるようになったそうです。

なので、脳科学的には脳の発達が終了した二十代の人でも

脳は再び育てることができるのではないかと言っています。

ということで、小学生の時に本を読まなかった人にも希望はあります!!

ただ、成田奈緒子先生や新井紀子先生みたいな

良い指導者の助けが必要なのかもしれません。

だとしたら、然るべき年齢に、然るべき脳を育てることが

基本になるのではないかと思います。

【結論】

・小1〜小5に読書をしよう!!

・しっかり体を使って遊ぼう!!

・しっかり寝よう!!