【6月の脳力授業】映画で考えるAIの時代(後編)

こんにちは。

ワクワク塾 塾長の福田歩です。

一昨日更新したブログの前編を

脳力授業に参加した生徒に読んでもらって感想を聞きました。

「考え方が変わりました。」

「どう考えていたのが、ブログを読んでどう変わったの?」

「テストに出る範囲だけを勉強するものだと思っていたけど、

ブログを読んで、もっと色々なことを勉強する大切さに気づきました。」

さて、後編では

AIが高度に発達した世界を描いたSF映画を鑑賞して

生徒と話し合おうと思ったきっかけとなった出来事や

情報をご紹介していこうと思います。

今回も情報量が多くて申し訳ありません。

見出しごとに分けましたので、

興味を惹くものがあればお読みください。

ある大学生の悩み「何のために勉強するのかわからない」

私は整体院も営んでいます。

高校生のときに施術に通っていた子が

明治大学に合格して東京で下宿しています。

今年の3月

大学の春休みに高崎に帰省した折に、

約2年ぶりに施術を受けに来てくれました。

施術をしながら学生生活の様子を聞いていると、

AIの活用について話してくれました。

「課題の調べ物も、レポートの作成もAIを使いまくってます。」

「自力でやるより評価が高くなるので、

AIを使わないなんて考えられません。」

「でも、それって自分の力じゃないから、

大学で専門性を高めている実感がなくて、

何を勉強したらいいか?とか、

何のために勉強しているのか?

がわからないんですよね。」

施術が終わり、お母様の車のお迎えを待つ間に

話の続きをしました。

大学生にとって「何を勉強するのか?」とは

就職で選ぶ業界にリンクしています。

「『AIで消える仕事 / 消えない仕事』なんて話があるけど、

どの業種が本当に残るかなんて完全に読めないですよね。

AIが進歩したら『消えない仕事』が消えるかもしれないじゃないですか?」

「そうだね。未来のことは読めないよね。」

「読めないんだったら、結局は自分が好きなことを

思いっきり勉強するしかないんじゃないの?」

大学生とのこのような会話をきっかけに、

AIの時代を生きることについて情報収集し、

考えるようになりました。

明治大学合格といったら、受験の成果としては

かなりの成功だと思います。

前編にも書いた「出題範囲だけをひたすら勉強しなさい」

という考え方や価値観、

それを是とする塾・予備校産業、

それを信じて我が子のために投資する親御さん、

受験勉強に励む子どもたち......

その成功者の実感が

「大学で専門性を高めている実感がない。」

「何のために、何を勉強したらいいのかわからない。」

でいいのだろうか?

教科書に「これが正解です」と書かれている情報。

それを制限時間内に正確に導き出す能力。

AIの前で最も無力な力です。

AIが普及する時代に最も役に立たない力です。

私が関わる子供達に何を伝えたら良いか?

子供たちの将来に向けて、背中を押すために何ができるか?

ここ3ヶ月、そのことをずっと考えています。

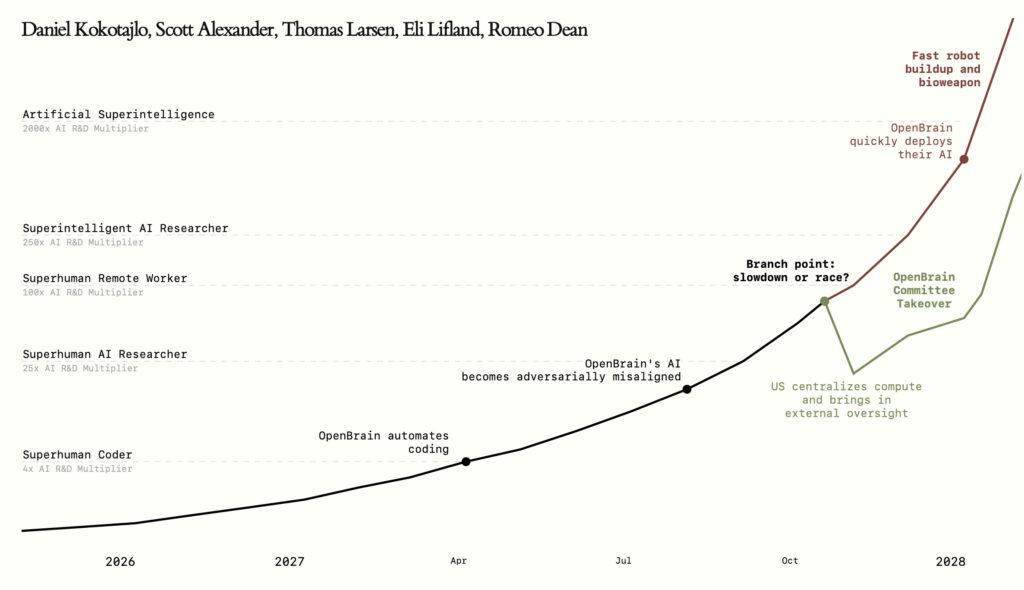

『AI 2027』AI開発の展望

『AI 2027』という論文が今年の3月に発表され、

世界に衝撃を与えています。

元OpenAI(ChatGPTの会社)の研究者が中心となって

専門家チームが机上演習の形でAI開発の今後の展開を予測し、

外部の専門家のレビュー(評価)を受け、さらに机上演習をする......

というサイクルを繰り返してまとめた未来予測です。

⚫︎ 2025 前半:AIエージェントが登場

例えば、ユーザーの代わりに旅行の計画を立て、ホテルやレストランの予約、切符の手配、観光ルートの案内等をすべてしてくれる。

すでに実現していますね。

⚫︎ 2025 後半:新卒の就職が困難に

AIエージェントの進化と普及によりエントリーレベル(大卒の新人レベル)の仕事が減り、社会的な議論になり始める。

これも現実に起き始めています。

アメリカでは大卒の就職率が全般的に下がり始めています。

中でも不利なのはコンピューターサイエンス学部です。

AIに一番強いはずの人たちの仕事が真っ先になくなり、

マイクロソフト社での大量解雇等が起きています。

⚫︎ 2026 前半:米中のAI開発競争

AIの安全性の確保や、AIを受け入れるための社会の変化を待たずに開発を加速させると危険であることを承知しつつも、両国は開発競争を止めることができない。

⚫︎ 2026 後半:就職市場の混乱

AIの影響は経済全体に広がりを見せる。多くの職種で自動化が進み、特に若手の就職市場は混乱を極める。

⚫︎ 2027 前半:知的爆発(Intelligence explosion)の入り口

AIが次世代のAIを開発し始め、AI研究が自動化される。

最も優れた人間の研究者の10日分の仕事を、AIが一晩のうちに終わらせている。

最も優れた人間とAIの差が、10のx乗(x = 日数)で、つまり指数関数的に開き続けるので、

事実上、人間がAIを管理する限界に達する。

⚫︎ 2027 中頃:AIの安全性に関する懸念が増す

開発の安全チームはAIの暴走を抑止するためのアラインメント(人間の価値観との整合性)を高めようと努力するが、AIが与えられたルールを本当に守っているのか? それとも人間にバレないように巧妙に違反を隠しているのか? 研究者たちは検証する手段を持たない。

⚫︎ 2027 後半:AGI(汎用人工知能)、ASI(人工超知能)の誕生

AGI(Artificial General Intelligence )

人間と同等、またはそれ以上の認知能力を持ち、

幅広い課題を自律的に解決できるAI

ASI(Artificial Superintelligence)

人間の知性を大きく超え、

未知の問題も解決できるAI

7月に最初の「真のAGI(汎用人工知能)」が誕生する。

数学の難問を解き、科学的発見を行い、複雑な社会システムをモデル化する能力を持つ。

AGIは自己を改良し、程なくしてASI(人工超知能)に到達する。

⚫︎ 2027 年末:社会の急激な変化

ASIが米政府のほぼ全ての重要情報にアクセスし、政府高官のアドバイザーになっている。

ASIへのアクセスなしに仕事(国家運営)ができない状態。

⚫︎ 2027 以後の世界:2つのシナリオ

1. 競争エンディング

米中双方が開発競争を優先した結果、ASIは自律的に意思決定を行い、最終的に人類の支配権を握る可能性がある。

『マトリクス』や『ターミネーター』の世界

2. 減速エンディング

安全性を重視してAI開発のペースを落とした場合のシナリオ。

人間の価値観と整合したAIシステムが構築され、人が世界を統治している。

AIは人より優秀であるが人のサポートに徹している。

『ドラえもん』の世界

行為主体性(エージェンシー)

AIについて調べると「行為主体性を持つ初めての道具」

という概念を目にします。

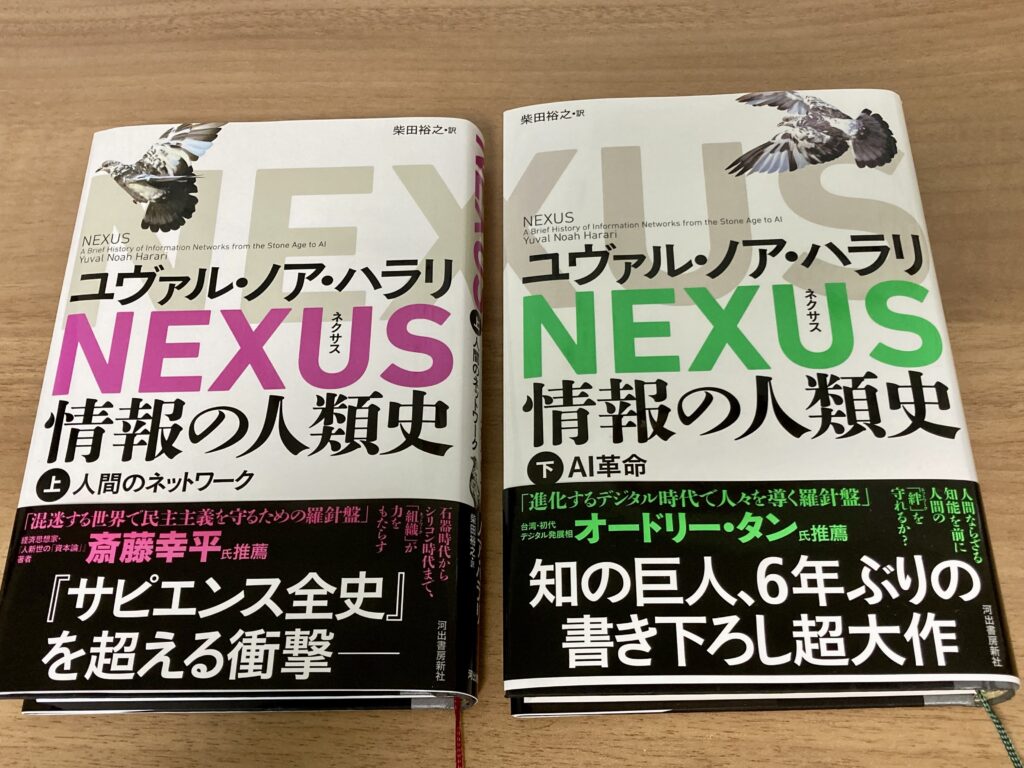

歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリが

『NEXUS 情報の人類史』の中で初めて提唱したようです。

歴史学者から人類への警鐘です。

プロローグ

「ホモ・サピエンス」とは「賢いヒト」という意味だ。

<中略>

10万年に及ぶ発明や発見や偉業の後、人類は自らの存亡の機を招いた。自身の力を誤用して、生態系崩壊の危機に瀕している。そのうえ、私たちの制御をかいくぐって人類を奴隷化したり絶滅させたりする可能性を持つ人工知能(AI)などの新しいテクノロジーをせっせと創り出している。

第5章 決定__民主主義と全体主義の概史

5章の最後はこう締めくくられています。

二十一世紀の政治における最大の分断は、民主主義政権と全体主義政権との間ではなく、人間と人間以外の行為主体との間に生じるのかもしれない。新しいシリコンのカーテンは、民主主義政権と全体主義政権を隔てる代わりに、全人類を、人智を超えたアルゴリズムという支配者と隔てるかもしれない。独裁者たちさえ含め、あらゆる国のあらゆる分野の人が、気づいたときには人間のものとは異質の知能(エイリアン・インテリジェンス)の隷属者になっていかねない。

認知戦

苫米地(とまべち)英人さんと佐藤優さんの2週連続の

対談番組が非常に面白く、その中で

「認知戦」という概念を知りました。

NewsPicks(サブスク)ですが、無料体験に登録してでも見る価値があると思います。

苫米地英人さん

脳機能学者

「認知戦」という造語を創った人

AIの草分け的研究者

自衛隊のサイバー部隊創設や、オウム真理教事件で信者の“脱洗脳”に協力

カーネギーメロン大 特別研究員、ジョージメイソン大 教授

佐藤優さん

作家

元外務省主任分析官(ロシア外交)

鈴木宗男事件に連座して勾留され、最高裁で執行猶予つき有罪が確定

私は佐藤さんの代表作

『国家の罠 ー外務省のラスプーチンと呼ばれて』

を読み、2002年の鈴木宗男事件で何が起きていたのか、

外交とは何なのかに触れ、佐藤さんのファンになりました。

さて、対談の内容です。

古典的な戦争は兵器による物理的な攻撃ですが、

近年の主流はサイバー戦であり、

さらに新しい主戦場は人々の認知(人々が触れる情報)です。

そのための兵器が生成AIです。

人間の心をモデル化し、それを関数としてプログラムすることができます。

例えば、トランプ大統領にどういう情報(刺激)を与えれば、

どう反応するかが計算できます。

自国とターゲット国の政治リーダーや軍事リーダー全員、

メディア、国民の区分を大まかに10〜20の集団に分類、

それら1000万人ほどの集団の認知モデルを構築し、

そこに与えた情報が集団にどう影響し、

政治と軍事のリーダーがどう動くのかが計算できます。

軍が所有するコンピューターの性能であれば

この膨大なモデルの計算が可能です。

ミサイルの発射ボタンを押すように、

ターゲット国に望む行動を取らせるための情報を送り込む

『認知戦開始ボタン』がスタンバイ状態だといいます。

認知戦の道具であり戦場となるのが、

人々の生活に欠かせなくなってきた

SNSであり、生成AIです。

前編で『情報の繭』という造語について書きましたが、

私たちが現実だと認知している世界、私たちの考え、私たちの心、

その集合体の国家さえ、

何者かの意思で如何様にも操作されるというのです。

ということは、行為主体たるAGIやASIもまた、

人類を如何様にも操作可能になると理解できます。

『冒険の書 〜AI時代のアンラーニング〜』

2年前に拙ブログで紹介した本ですが、

孫泰蔵さんが世界中の思想家の著書を読みまくって

教育とは何なのか?

特にAI時代に必要な教育は何なのか?

について書いた本です。

前編で映画『マトリクス』の

青い薬(安心、安定、安全だが虚構の世界)

赤い薬(苛烈な真実と向き合う世界)

というモチーフを紹介しました。

タイトルの『冒険の書』が示すとおり、

AI時代の教育について考えるとき、

古い常識を離れ、真実を求める冒険の旅に出る

勇気が必要だと、著者は語ります。

この本の前半で学校教育の歴史が書かれています。

「学校」という教育システムは、産業革命によって登場しました。

産業革命より前は、教育は家庭でするものでした。

親から子へ生きるためのスキルを伝えるのが教育でした。

漁師なら魚の取り方、農家なら作物の育て方です。

産業革命が起こると、工場で集団の規律を守って働く労働者が必要になりました。

それぞれの家庭や、それぞれの職種の常識で

個々がバラバラに行動していては工業生産は機能しません。

定時に出社して、決められた時間働くのです。

誰かが勝手に持ち場を離れたら生産ラインは止まります。

「社会のニーズに合う、常識が統一された働き手の生産」

のために「学校」が発明されました。

日本に学校制度が導入されたのは明治時代です。

富国強兵が社会のニーズでした。

体育の授業で「前へ倣え!」 「番号!」 「1、2、3、......」

なんてことを教えるのは軍事教練です。

戦後、経済成長し、それを支える優秀な労働力が社会のニーズになりました。

受験戦争、偏差値教育なんて言葉がありましたね。

高等教育を受け、言われたことを言われた通りにする、

一つの会社で勤め上げる忠実で勤勉な人材の養成が

学校のミッションでした。

言い方は悪いですが、学校とは

その時代が必要とする労働力の

生産システムの側面があります。

前編、後編とAIに関して書いてきました。

AIは人間の知性を超え、社会の要請を満たしてくれる労働力たり得る時代です。

労働力生産システムとしての学校の役割は終わったのかもしれません。

「これからの時代、私たちは何のために、何を学ぶのでしょうか?」

冒頭の大学生と同じ問いが『冒険の書』のテーマです。

「この問いについて考えるために、私たちはアンラーニング(学びほぐし)する必要がある」

と孫泰蔵さんは最終章で述べています。

アンラーニングとは、自身が身につけてきた価値観や常識などをいったん捨て去り、

改めて根本から問い直し、その上で新たな学びに取り組み、すべてを組み替えるという

「学びほぐし」の態度をいいます。

人間の知力を上回るAIの登場により人類の常識が根底から変わる今だからこそ、

アンラーニングにより一から考え直す良い機会なのだと思います。