【6月の脳力授業】映画で考えるAIの時代(前編)

6月の脳力授業は映画を2本観ました。

・『攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL』

(1995年に映画化、原作漫画は1989〜1990年に連載)

・『マトリクス』

(攻殻機動隊にインスパイアされ、1999年にハリウッド映画化)

どちらの映画もAIが高度に発達した世界で

人とは何か?

自我とは何か?

人はどう生きるのか?

といった哲学的な問いを根底に描いたSF作品です。

『八十日間世界一周』で有名なSF作家ジュール・ヴェルヌが

「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」

という名言を残しているように、

SF作品で描かれた科学技術は次々と現実のものとなっています。

今回の2作品は、驚異的な速さでAIが進化し、

社会実装されつつある今だからこそ

示唆に富んでいて面白い作品です。

後編でもう少し詳しく触れますが、今後のAI開発の展望について

専門家たちが予測した『AI 2027』という論文が話題になています。

論文によると、あと2年後の2027年に

AGI(人工汎用知能)が誕生する可能性が高いです。

AGI(Artificial General Intelligence )

人間と同等、またはそれ以上の認知能力を持ち、

幅広い課題を自律的に解決できるAI

「汎用」とは、特定の分野に限定されず、あらゆることが扱えるという意味です。

つまり、お勉強は東大生、絵を描かせれば芸大生、ボディーを与えれば日体大生と同等。

学生どころか教授やトッププロ並みの能力です。

「自律的」なので、自ら課題を見つけて解決します。

AGI誕生の直後、同じく2027年の内に

AGIが次世代のAIを教育することで

ASI(人工超知能)が生まれると予測されています。

ASI(Artificial Superintelligence)

人間の知性を大きく超え、

未知の問題も解決できるAI

もはや知性で人類がAIに劣る未来が

2年後にはやってくると予測されています。

これまでの人類の歴史を振り返ると、

便利な道具の登場は、効率や利便性をもたらす反面、

不要になった人間の能力を衰退させてきました。

例えば、乗り物が発達した現在、徒歩で旅をする必要はなくなり、

脚力が昔の人に比べて衰えた......と言った具合に。

その流れでいくと、2年後、

いかなる優れた人間をも上回るAIが登場すると、

人間が知性を鍛える必要がなくなり、

人類の知性は総じて退化していくのかもしれません。

既にAIを活用している人は、例えば、

会議を録音してAIに議事録を作成してもらうなどという場面で、

その圧倒的な利便性や効率性を実感しているはずです。

「一瞬でできる上に、自分がやるより上手く仕上がってる!!」

この利便性を体験したら、もう昔のやり方には戻れませんよね。

ネットでの「検索」が普及してから、

考える前にすぐに検索して答えを調べる人が増え、

「人間は考えなくなった」

「考えずに正解だけを知ろうとする癖がついた」

と言われます。

さらに今、AIが人間よりも優秀な知性を獲得し、

課題をみつけ、調べ、情報を整理し、判断や選択をし、

人間が取るべき行動を提示する時代になろうとしています。

今の学生はレポートの提出をAIに頼る人が増えています。

学生が “課題を見つけ、情報を集め、情報を整理し、他人に伝わるように整理する”

といった思考のトレーニングをする機会が激減しています。

乗り物が発達した時代の脚力と同様に、

AIは人類の考える力を衰退させるのかもしれません。

さらには、後編で詳しく触れますが、

歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリは、

AIは人類が発明した道具の中で初めて

行為主体性(エージェンシー)を持つ道具だと指摘しています。

AI以前の道具は石器からPCに至るまで、

それらを道具として使う行為の主体は人間にありました。

ところが、AIは自律的に課題を見つけて解決する能力を獲得しつつあります。

「行為主体性」つまり、

目的を持ち、考え、行動するという、

人間を人間たらしめている能力さえも

退化していくのでしょうか?

そんな時代に、つまり2027年以降の社会に巣立ち、生きていく

今の子供たち(そして子供に関わる大人たち)に

自分ごととして(行為主体となって)考えて欲しいのです。

「君たちは何のために勉強するのか? 何を勉強するのか?」を。

そんな背景があり、SF映画鑑賞会を行いました。

情報の繭(まゆ)

映画『マトリクス』の主人公ネオは、

大手ソフトウェア会社のプログラマーをしつつ、

裏では凄腕のハッカーをしていますが、

「現実」に違和感を覚えます。

そんなネオの前に現れた男が

「違和感の正体を知りたければ自分の目で見るしかない」と言い、

「赤い薬(現実、真実)」と「青い薬(仮想現実、虚構)」の二択を提示します。

「赤を飲めば真実を見ることになる。」

(ChatGPTで作画)

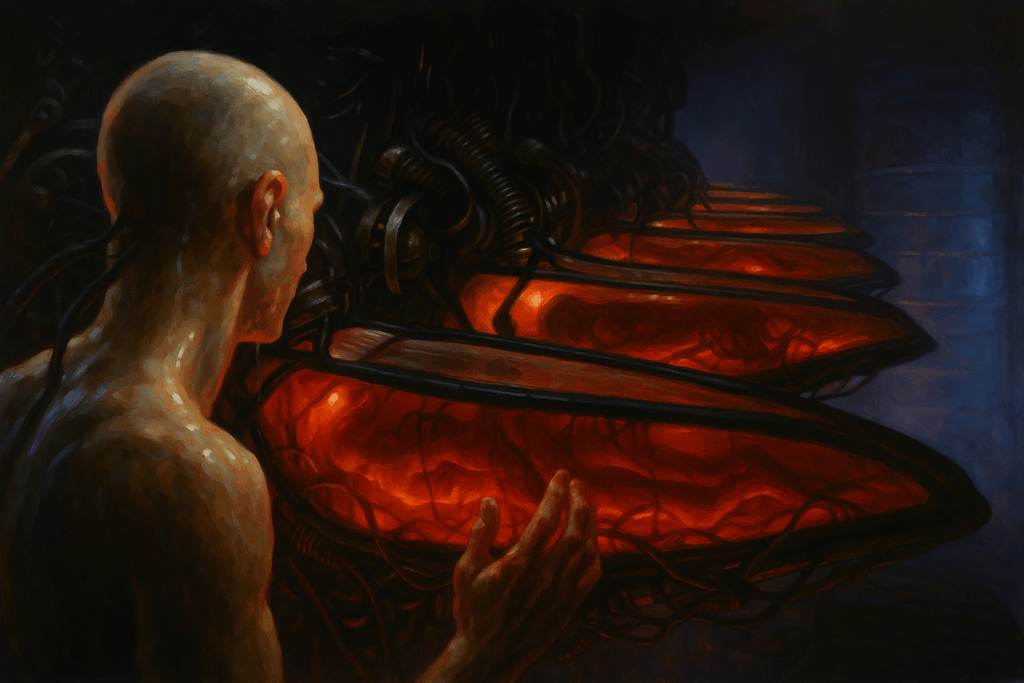

赤い薬を飲んだネオはカプセルの中で目を覚まします。

周りには無数のカプセルが並び、その中で人間が培養され、

マトリクス(AI)の動力源となっています。

彼が今まで生きてきた人生は、

AIから与えられた仮想現実であったことを知ります。

真実を知った者はAIにとっては排除すべき「ウィルス」なので、

エージェントたち(免疫システム or バグ修正プログラム)が

ネオたちを駆除しようと襲ってきます。

(ChatGPTで作画)

映画を観終わった後で生徒に聞きました。

「赤と青、どっちを選ぶ?」

「赤です。」

「そうなんだね。」

「僕も赤だけど、赤を選ぶとエージェントたちに追いかけられるよ。」

「なんで赤なの?」

「自分の本当の人生を生きる方が良いです。」

今の子供たちは生まれた時からインターネットがあった世代です。

調べ物があれば、事典や図書館ではなく

ネットで検索するのが当たり前です。

もしかしたら、生まれてから死ぬまでに得る情報の多くを

インターネットやAIによって与えられる人生を、

今の子供たちは生きているのかもしれません。

今はTVや新聞が「オールドメディア」と呼ばれる時代です。

TVや新聞が主流な情報源であった時代は、

良くも悪くも皆が同じ情報に接していました。

ですが今は個々人が自分の携帯端末を持ち歩き、

そこに表示される情報は、過去の検索履歴など

持ち主の興味をもとにAIが選んだ情報に偏っています。

あなたと私で、触れている情報(=見ている世界)が違うのです。

インターネットは

世界中と縦横無尽に接続できる情報網の構造から

「ウェブ(蜘蛛の巣)」と呼ばれていますね。

しかし、AIによるオススメの情報(=その人の興味)

ばかりが繰り返し与えられる現在の状況は

コクーン(繭まゆ)に例えられています。

映画が描いた「AIに与えられた仮想現実に閉じ込められて生きている人間」という繭の構図

私たちは、主体性を持って多様な情報に触れないでいると、

外の世界と隔絶された「情報の繭」に閉じ込められてしまいます。

その人が認知していることが、その人にとっての現実であるならば、

AIの選別によって与えられる情報(認知)によって、

我々は隣の人とは全く別の現実(世界)を生きているのかもしれません。

(「認知戦」という概念を後編でご紹介します)

もちろんAIが登場する以前から

国、民族、地域、宗教、家族、所属する階級などに

「情報の繭」は存在したのだから、状況は同じだとの見方もできます。

ですが、行為主体として人間より知性に優れたAIが、

個々人に「選択した情報」を大量に与える一方で、

主体的に考える力が痩せ細った人間が

その情報をひたすら受容し続ける状況は、

ユートピア(理想郷)なのでしょうか?

ディストピア(反理想郷)なのでしょうか?

少なくとも私は、ネットから独立した世界(スタンドアローン)に

“自分のよりどころ” を置いていたいと思います。

余談ですが、今回観た映画ではありませんが、

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』という作品では、

“インターネットの普及によって情報が共有され、

人々が無意識のうちに共感し、同じような行動をとるようになった社会”

が描かれています。

AIが考えてくれて、人間は考えなくても困らない時代

便利で効率的で快適なユートピアなのかもしれません。

これから人間はどう生きていくのでしょうか?

これからを生きていく子供達に何を与えてあげたら良いのでしょうか?

自力で「情報の繭」の外に出る力を授けたいのであれば、

効率が悪くとも、困難を伴っても、

ネットと切り離された現実での経験を

たくさん積ませてあげるべきなのではないでしょうか?

紙の本を読む、わざわざ図書館で調べ物をする、作品を創る、

自然の中でキャンプする、冒険をする、いつもと違うことをしてみる、

知らない人と話す、他人が面白がっていることに興味を持つ、

誘われたらとにかくやってみる、失敗する、最後までやり通す、

怪我をする、不安になる、笑う......

ぜんぶ動詞です。

つまり、現実世界で行動するのです。

自分の意思で選んで行動するのです。

そんな経験の一つ一つが “自分の本当の人生を生きる”

ための土台になると思います。

最後に勉強の話をします。

高校受験のために、出題範囲である教科書の内容だけをひたすら勉強する。

テストに出ない無駄なことに興味を持たない。

その方が効率が良い。

この「出題範囲だけ」という考え方がまさに

「情報の繭」に閉じこもる態度です。

私の経験上、勉強が嫌いな子や、

イヤイヤ勉強をやらされている子は

「情報の繭」に閉じ込められています。

違うんです!

一見無駄に見えても、興味のあることをやってみるんです。

そうすると、知識が役に立つことがあります。

知識の本質に気づいて

「なるほど、そういうことか!」と

理解が深まることもあります。

あるいは、知識の「その先」を知らないと

解決できない壁にぶつかることがあって悩むんです。

その壁を越えられた瞬間に、強く「学ぶ喜び」を感じるのです。

学ぶことが楽しい子は、繭の外に出ていくことを怖がりません。

貪欲に新しい知識を吸収していきます。

教科書の範囲しか勉強できないなんてつまらないんです!!

「教科書の範囲を超えた、生きた知識を語ってくれる先生の

授業を受けて、その教科が好きになった」

という生徒の話をよく聞きます。

こういう子は伸びます。

そんな子を繭の中(教科書の中)に閉じ込めておいては勿体無いのです。

____________________

後編では、私がこのようなことを考え、

塾生に映画鑑賞を提案するきっかけとなった

できごとや情報をいくつかシェアしたいと思います。

・ある大学生の悩み

「何のために勉強したら良いのかわからない」

・論文『AI 2027』

・行為主体性(Agency)

・認知戦

・『冒険の書 〜AI時代のアンラーニング〜』孫 泰蔵 著